Die digitale Ära stellt Unternehmen vor eine bisher nie dagewesene Herausforderung – und zugleich eine Chance. Während die rasante Entwicklung von Technologien und die Veränderung des Konsumentenverhaltens viele traditionelle Geschäftsmodelle obsolet machen, entstehen gleichzeitig zahlreiche innovative Wege, um Märkte zu erobern und nachhaltiges Wachstum zu generieren. Marktführer wie SAP, Siemens und Deutsche Telekom haben schon frühzeitig digitale Transformationen integriert und zeigen beispielhaft, wie Geschäftsmodelle neu gedacht werden können. Zugleich setzen Unternehmen wie Zalando, Auto1 und N26 mit anpassungsfähigen, digitalen Strategien Standards. Doch nicht jedes Unternehmen überlebt den Wandel – der Erfolg hängt maßgeblich von der Fähigkeit ab, Geschäftsprozesse, Vertriebswege und Kundenschnittstellen konsequent zu digitalisieren und vernetzt zu denken. Dabei spielen flexible Modelle mit Fokus auf Daten, Kundenbindung und skalierbare Plattformen eine entscheidende Rolle. Dieser Artikel beleuchtet, welche digital basierten Geschäftsmodelle in der heutigen Zeit Bestand haben, wie etablierte Player und innovative Startups diese erfolgreich umsetzen und welche Kriterien bei Auswahl und Anpassung ausschlaggebend sind.

Digitale Geschäftsmodelle mit Zukunft: E-Commerce als Wachstumstreiber im digitalen Markt

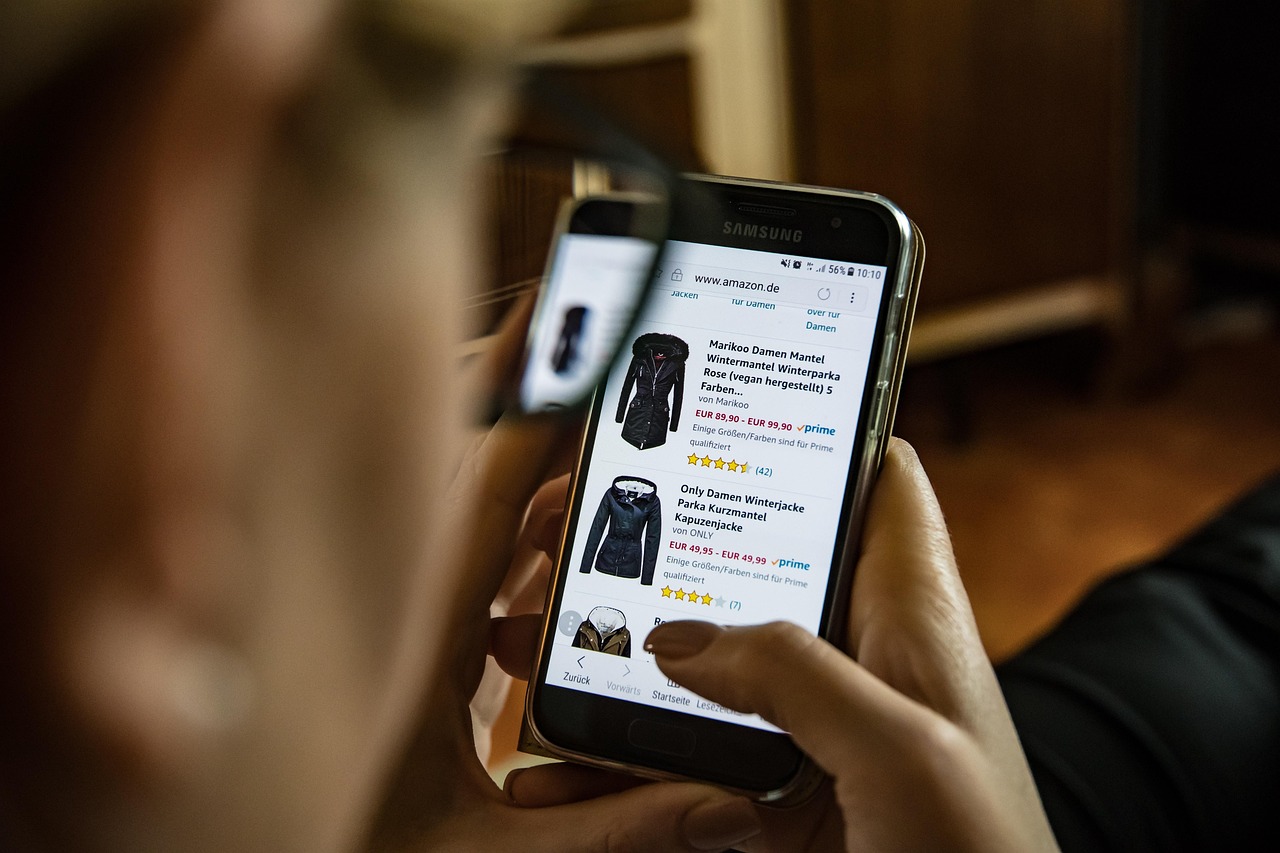

Im Zentrum der digitalen Geschäftswelt stehen zunehmend E-Commerce-Plattformen, die den direkten Verkauf von Produkten und Dienstleistungen über das Internet ermöglichen. Unternehmen wie Zalando haben gezeigt, wie ein tiefgreifendes Verständnis von Nutzererfahrung, Logistik und Datenanalyse Geschäftserfolg sichern kann. E-Commerce ist nicht mehr nur eine Verkaufsoption, sondern wird zur kompletten Customer Journey inklusive Service und Kundenbindung ausgebaut.

Diese Modelle unterscheiden sich in verschiedenen Varianten:

- Online-Shops: Klassische digitale Verkaufsportale, die Produkte direkt an Kunden bringen.

- Marktplätze: Plattformen, die unterschiedliche Anbieter und Käufer zusammenbringen, etwa Amazon oder Auto1 im Automobilbereich.

- Auktionsplattformen: Digitale Versteigerungen, die besonders in Nischen oder mit speziellen Produkten funktionieren.

- Social Commerce: Integration von Vertriebswegen in soziale Netzwerke, unterstützt durch gezieltes Marketing.

Entscheidend für den Erfolg solcher Geschäftsmodelle ist neben der Technologie insbesondere die Benutzerfreundlichkeit, skaliere Infrastruktur und die Integration moderner Zahlungssysteme. Die Zusammenarbeit mit etablierten Zahlungsdienstleistern wie Wirecard (trotz vergangener Herausforderungen) oder neuen FinTechs wie N26 zeigt, wie Zahlungsprozesse kundenfreundlich und sicher gestaltet werden. Zudem sind zielgerichtete Marketing-Features und datengetriebene Analysen essentielle Werkzeuge, um Kundenpräferenzen in Echtzeit zu erfassen und entsprechend zu reagieren.

| Typ | Funktion | Beispiel | Wichtigste Auswahlkriterien |

|---|---|---|---|

| Online-Shop | Direkter Verkauf an Endkunden | Zalando | Benutzerfreundlichkeit, Skalierbarkeit, Zahlungssysteme |

| Marktplatz | Vermittlung zwischen Verkäufern und Käufern | Auto1 | Sicherheit, Gebührenstruktur, Nutzerbedürfnisse |

| Auktionsplattform | Versteigerung von Waren oder Dienstleistungen | eBay | Vertrauenswürdigkeit, Transparenz, Marktkompetenz |

| Social Commerce | Verkauf über soziale Netzwerke | Facebook Shops | Marketingintegration, Reichweite, Nutzerengagement |

Das Verständnis dieser Varianten ist für Unternehmen heute essenziell, um die Vielzahl an Nutzerbedürfnissen zu bedienen und im Wettbewerb zu bestehen. E-Commerce wächst dynamisch und wird auch durch Technologien wie Künstliche Intelligenz und Augmented Reality in der Customer Experience weiter revolutioniert.

Abonnement- und Freemium-Modelle: Stabile Einnahmen durch Kundenbindung in der digitalen Ära

Ein bewährtes und zugleich zukunftsträchtiges Konzept in der Digitalisierung sind abonnementbasierte Modelle. Diese garantieren Unternehmen wiederkehrende Einnahmen und stärken langfristig die Kundenbindung. Ob bei Software-as-a-Service (SaaS), Musik- oder Videostreaming, das Prinzip bleibt: Kunden erhalten kontinuierlichen Zugang zu Dienstleistungen oder Produkten gegen regelmäßige Zahlungen.

Die Modellvielfalt ist groß:

- Content-Abonnements: Anbieter wie Spotify oder Netflix bieten unbegrenzten Zugriff auf digitale Medien.

- SaaS-Angebote: Unternehmen wie SAP bieten weitreichende Businesslösungen im Abo-Modell an.

- Subscription-Boxen: Physische Produkte, die periodisch geliefert werden, etwa bei Food- oder Beautyboxen.

- Freemium-Modelle: Grundversionen sind kostenlos, Premiumfunktionen kostenpflichtig, wie bei vielen Apps oder digitalen Tools.

Für den nachhaltigen Erfolg sind unter anderem folgende Faktoren entscheidend:

- Preisgestaltung: Mustergültig transparent und flexibel, um verschiedene Kundenbedürfnisse abzudecken.

- Kundenbindung: Maßnahmen für Minimierung der Kündigungsraten und Steigerung der Loyalität.

- Produktqualität: Kontinuierliche Innovation und Verbesserung des Angebots.

- Datengestützte Personalisierung: Anpassung von Angeboten durch Analyse des Nutzerverhaltens.

Ein Beispiel für erfolgreichen Einsatz ist Allianz, die im Versicherungsgeschäft verstärkt digitale Services und Abo-Modelle für Zusatzleistungen einführt. Ebenso positioniert sich Rocket Internet mit Startups, die diese Modelle skalierbar einsetzen und dabei den Kundenwert maximieren.

| Modelltyp | Branche / Beispiel | Wichtige Erfolgsfaktoren | Herausforderungen |

|---|---|---|---|

| Content-Abonnement | Streaming-Dienste (Spotify, Netflix) | Inhaltliche Vielfalt, Content-Qualität | Kundenabwanderung, Piraterie |

| SaaS | SAP, Salesforce | Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit | Technische Integration, Datenschutz |

| Subscription-Boxen | Konsumgüter (Beauty, Food) | Kuratiertes Angebot, Lieferzuverlässigkeit | Kundenbindung, Logistik |

| Freemium | Apps, digitale Tools | Attraktive Gratis-Version, Conversion-Rate | Monetarisierung, Support |

Die Kombination von Abo- und Freemium-Modellen bewährt sich insbesondere bei Startups wie N26 oder Rocket Internet, die mit mutigen digitalen Geschäftsmodellen den Markt verändern. Flexibilität und eine starke Ausrichtung auf Datennutzung und Personalisierung sind dabei maßgebliche Erfolgstreiber.

Werbebasierte und datengetriebene Geschäftsmodelle: Monetarisierung der digitalen Aufmerksamkeit

In einer datengetriebenen Welt gilt die digitale Aufmerksamkeit als eine der wertvollsten Ressourcen. Werbebasierte Geschäftsmodelle nutzen dies, indem sie zielgruppenspezifische Werbeinhalte in digitalen Medien platzieren. Unternehmen wie Deutsche Telekom integrieren zunehmend datengetriebene Werbestrategien, um nicht nur ihre eigenen Produkte, sondern auch Partnerservices passgenau zu vermarkten.

Folgende Typen zeigen die Vielfalt werbebasierter Ansätze:

- Display-Werbung: Banner und Videoanzeigen auf Webseiten und Apps.

- Suchmaschinenmarketing (SEM): Pay-per-Click-Modelle wie bei Google Ads.

- Native Advertising: Sponsoring und gesponserte Inhalte, die sich nahtlos in redaktionelle Umfelder einfügen.

- Programmatic Advertising: Automatisierte, datengetriebene Werbeeinkäufe in Echtzeit.

Die wesentlichen Erfolgsfaktoren liegen in der genauen Zielgruppendefinition, der Qualität der Daten und der Fähigkeit, Datenschutzvorgaben einzuhalten. In Europa sind Datenschutz und DSGVO-konforme Verarbeitung von Kundeninformationen essenziell – hier können sich Unternehmen Wettbewerbsvorteile sichern, wenn Vertrauen und Transparenz in der Datenverwendung garantiert sind.

| Werbeformat | Beschreibung | Beispielunternehmen | Erfolgsfaktor |

|---|---|---|---|

| Display-Werbung | Visuelle Anzeigen in digitalen Medien | Deutsche Telekom | Zielgruppengenaue Ansprache, Reichweite |

| SEM | Bezahlte Suchanzeigen | Google Ads | Keyword-Optimierung, Conversion |

| Native Advertising | Gesponserte Inhalte | Content-Marketing Agenturen | Inhaltliche Qualität, Vertrauen |

| Programmatic | Echtzeit-Auktionen für Werbeflächen | Werbenetzwerke | Automatisierung, Datenqualität |

Gerade im Bereich Big Data und Künstliche Intelligenz entstehen neue digitale Ertragsfelder, die weit über klassische Werbemodelle hinausgehen. Telekommunikationsanbieter nutzen die enormen Datenmengen, um maßgeschneiderte Partnerlösungen anzubieten, was eine Vielzahl neuer Umsatzströme eröffnet. Dabei sind Investitionen in Datenschutz und IT-Sicherheit Grundvoraussetzungen für nachhaltigen Erfolg.

Industrie 4.0 und smarte Produktionsmodelle: Erfolgschancen durch Digitalisierung der Wertschöpfungsketten

Die vierte industrielle Revolution verwandelt Produktionsstätten in intelligente, vernetzte Fabriken. Unternehmen wie Siemens und Bosch treiben mit innovativen Technologien den Wandel voran. Das Konzept von Industrie 4.0 nutzt Sensorik, Automatisierung und datenbasierte Analysen, um Fertigungsprozesse effizienter, flexibler und nachhaltiger zu gestalten.

Vorteile dieser modernen Geschäftsmodelle umfassen:

- Predictive Maintenance: Vorbeugende Wartung durch Echtzeitdaten, um Ausfallzeiten zu minimieren.

- Smart Supply Chains: Vernetzte und transparente Lieferketten, die auf Nachfrage reagieren können.

- Individualisierte Produktion: Customer-Driven Manufacturing dank digitaler Steuerung.

- Dezentrale Fertigung: Nutzung von 3D-Druck und modularen Produktionsstandorten.

Diese Transformation ermöglicht es Unternehmen, bei gleichzeitig steigender Produktqualität Kosten zu senken und schneller auf Marktanforderungen zu reagieren. Bosch beispielsweise hat seine Produktlinien durch digitale Systeme ergänzt, was neue Servicegeschäftsfelder eröffnet. Gleichzeitig werden durch digitale CRM-Systeme und IoT-Anwendungen Kundendaten wirkungsvoll genutzt, um den Service kundenorientierter zu gestalten.

| Digitaler Produktionsaspekt | Anwendung | Beispielunternehmen | Nutzen |

|---|---|---|---|

| Predictive Maintenance | Echtzeitüberwachung von Maschinen | Siemens | Weniger Ausfallzeiten, Kosteneinsparung |

| Smart Supply Chain | Vernetzte Lieferketten | Bosch | Flexibilität, Planungssicherheit |

| Individualisierte Produktion | Kundenorientierte Fertigung | Siemens | Mehrwert für Kunden |

| Dezentrale Fertigung | 3D-Druck, modulare Anlagen | Startup-Partner | Schnelle Markteinführung |

Unternehmen, die diese Ansätze konsequent umsetzen, sichern sich einen Wettbewerbsvorteil durch Effizienzsteigerungen und Innovationskräfte. Die Verbindung von traditioneller Industriekompetenz mit digitalen Geschäftsmodellen ist ein Schlüssel für nachhaltigen Markterfolg in der heutigen Zeit.

Marktplatzmodelle und die Zukunft der Vermittler: Zwischenhandel in der digitalen Transformation

Traditionelle Zwischenschritte in Wertschöpfungsketten erleben durch digitale Geschäftsmodelle einen tiefgreifenden Wandel. Marktplatzmodelle schaffen neue Möglichkeiten, Anbieter und Kunden effizient zusammenzuführen und schaffen so hohe Kundenakzeptanz und Skaleneffekte. Branchenübergreifend – vom Automotive-Sektor mit Plattformen wie Auto1 bis hin zu B2B-Beschaffungsprozessen bei Siemens – zeigen sich klare Trends.

Typische Merkmale erfolgreicher Marktplätze sind:

- Multisided Plattformen: Gleichzeitige Nutzung durch verschiedene Akteursgruppen.

- Transparente Gebührenmodelle: Klare Monetarisierung durch Provisionen oder Mitgliedschaften.

- Sichere Transaktionsprozesse: Vertrauensschutz durch technische und rechtliche Maßnahmen.

- Datengetriebene Optimierung: Verbesserung von Matching, Preisgestaltung und Servicequalität.

Auch etablierte Handelsunternehmen wie Würth setzen verstärkt auf digitale Plattformen, um ihre Marktposition zu festigen und neue Kundensegmente zu erschließen. Klöckner & Co.’s Innovationslabor Kloeckner.i ist ein Paradebeispiel für den Wandel im Großhandel, der Verknappung von Beständen und schnellerem Zugang zu Produkten durch digitale Kanäle begegnet.

| Eigenschaft | Nutzen | Branchenbeispiel | Wichtigste Herausforderungen |

|---|---|---|---|

| Multisided Plattform | Gleichzeitige Bedienung von Käufer und Verkäufer | Auto1, Siemens | Betrugsschutz, Usability |

| Gebührenmodell | Monetarisierung durch Provisionen | Online-Marktplätze allgemein | Fairness, Transparenz |

| Sicherer Zahlungsabwickler | Vertrauen schaffen | Wirecard (bisher), Alternativen | Technische Sicherheit, Datenschutz |

| Datengetriebene Features | Optimierung der Plattformperformance | Würth, Klöckner | Datenmanagement, Nutzerakzeptanz |

Die Zukunft zeigt, dass Marktplatzmodelle, die durch aktive Digitalisierung und Kundenorientierung geprägt sind, im Markt deutlich überlebensfähiger sind als traditionelle Handelsstrukturen – eine wichtige Erkenntnis für Unternehmen, die sich in der digitalen Ära behaupten wollen.

FAQ: Häufige Fragen zu digitalen Geschäftsmodellen in der heutigen Zeit

- Welche Rolle spielen Daten in digitalen Geschäftsmodellen?

Daten sind der Rohstoff der digitalen Zukunft und ermöglichen personalisierte Angebote, effiziente Prozesse und neue Ertragsquellen. - Wie wichtig ist die Kundenbindung bei digitalen Geschäftsmodellen?

Sie ist entscheidend, da gerade Abonnement- und Freemium-Modelle auf langfristige Nutzerloyalität setzen, um stabile Umsätze zu generieren. - Welche Herausforderungen gibt es bei der digitalen Transformation von etablierten Unternehmen?

Oft sind es kulturelle Veränderungen, technische Integrationshürden und der Aufbau neuer Kompetenzen, die überwunden werden müssen. - Wie kann ein Unternehmen den richtigen digitalen Geschäftsmodell-Typ für sich auswählen?

Eine Analyse der eigenen Stärken, der Zielgruppe sowie Wettbewerbsumfeld ist essentiell. Die Kombination verschiedener Modelle kann sinnvoll sein. - Wie beeinflussen Plattformen und Marktplätze traditionelle Zwischenhändler?

Sie ersetzen oft klassische Rollen durch effizientere digitale Vermittlungsstrukturen, was zu Anpassungsdruck, aber auch neuen Chancen führt.